NF亭ショウタです。

あなたも、コロコロコミックを読んでいた時期があるでしょう。

ミニ四駆やハイパーヨーヨーなど、ホビーに熱中していたかもしれません。

僕も、めちゃくちゃハマりました。

それは、コロコロコミックのホビー戦略が上手いからです。

現在もコロコロコミックは発行され続けていますが・・・。

コロコロコミックのホビー戦略において、「メタバースとの融合」は非常に合理的といえます。

その理由と、可能になる具体的な戦略を解説していきます。

コロコロコミックとは?

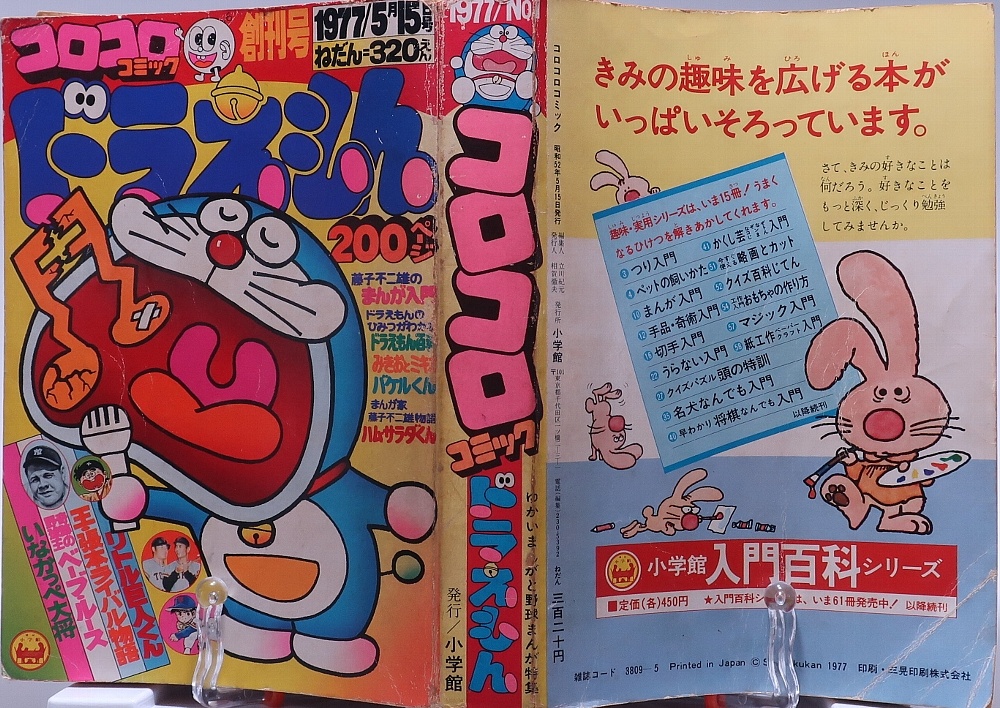

「ドラえもんの総集編」月刊誌としてスタート

コロコロコミックは、同じ小学館の他誌で連載されていたドラえもんの話をまとめる「ドラえもん総集編」のような位置づけで1977年に創刊されました。

上記の創刊号の もくじを見ると、半分がドラえもんの作者である藤子不二雄先生の関連作品であることがわかります。

月1ペースで発行される月刊誌であり、今現在では通算500冊以上発行されています。

幅広いジャンルの漫画

「ドラえもんの総集編」としての色合いが強かった創刊当時と、現在ではかなりコンセプトが異なります。

発行を重ねるにしたがって、おもちゃ、ゲーム、スポーツ、釣り、最新トレンドなど「幅広いジャンルを発信する月刊誌」になっていったのです。

今のようなネットが普及していない持代から、小学生の希少な情報源として発行されてきたのです。

もちろん現在では、YouTubeチャンネルをはじめとしたオンライン展開もされています。

トレンドの波に超速で乗っかり「集客」

コロコロコミックは、そのときに流行しているトレンドに乗り、発行部数を増やすのが上手いです。

たとえば、

ポケモンが流行り始めたら、イベント来場者に幻のポケモンを配ったり、

ポケモンカードが流行り始めたら、ポケモンカードを雑誌の付録につけたりするのです。

特に人気がある付録の場合は、売り切れ店が多発することもあります。

妖怪ウォッチが流行したら全力で乗っかったのも、集客に成功して部数を伸ばした好例といえます。

「ホビー漫画」という独自ジャンル

コロコロコミックで大きな特徴の1つが、玩具をマンガ化した「ホビー漫画」の存在です。

- ミニ四駆

- ハイパーヨーヨー

- ベイブレード

- トレーディングカードゲーム

- ビーダマン

…など、

玩具メーカーとタイアップしてマンガ化して、読者に興味を持ってもらい売上を促進するものです。

ホビー漫画のストーリーは、

- そのホビーを大好きな主人公が登場

- ライバルが登場して、主人公の良き理解者に

- 大会に出場。強敵(とも)たちと競い合って、多くの友情が生まれる

- (おもちゃ で)世界征服を企む、悪の組織が現れる

- 主人公たちが悪の組織と(おもちゃ で)戦って勝利し、世界を救う

…というのが王道の流れになっています。

(※遊戯王とかと似たイメージです。)

このマンガの人気により、子供向けおもちゃが5000円などの超強気の価格設定でも売れてしまうのですから、強い影響力を持っていると言えます。

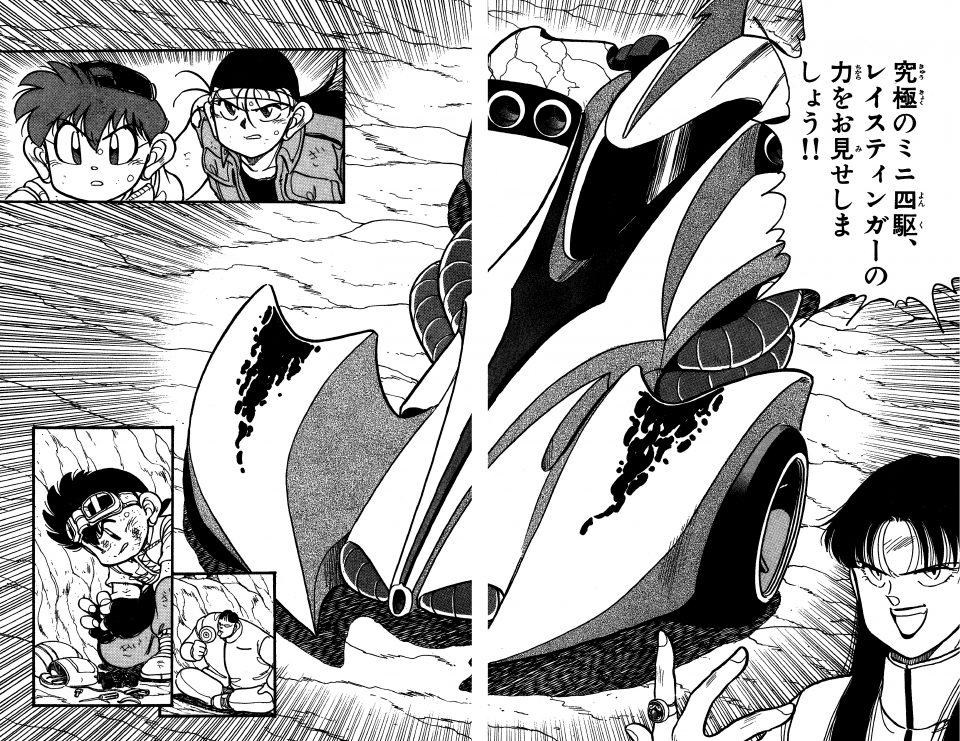

⬇5000円で売られていた「ハイパーレイダー」

「金属ベアリング内臓型のプラスチック製ヨーヨー」が5000円で売れてしまうのですから、”ブランド価値を高める”という事の重要性がよくわかりますね・・・。

トレンド市場のハブ(中心)ポジション

コロコロコミックは、「いろんなトレンドを知ってもらう」マンガ雑誌であるとともに、「いろんなトレンドから集客」するマンガ雑誌でもあることは、すでに解説しました。

つまりこれは、「トレンド同士の橋渡し」をしていることになります。

たとえば、

”ポケモン情報”を知りたくてコロコロコミックを買うと、”ミニ四駆”や”ハイパーヨーヨー”の情報・マンガ作品を必然的に目にします。

すると、

ポケモン目的の読者も ミニ四駆やハイパーヨーヨーに興味を持って、買ってくれるチャンスが生まれます。

逆もまた然り。

つまり、

あらゆるトレンド情報を発信することにより、「ハブ(中心)ポジション=トレンド同士の橋渡し役」という立ち位置になるのです。

「うんこ・ちんちん原理主義」読者の入れ替わり

コロコロコミックは、ターゲットを明確に小学生男子に しぼっています。

これを表すのが、「うんこ・ちんちん原理主義」と呼ばれる思想です。

メインターゲットである小学生男子は、うんこ・ちんちん を強調すると やたら爆笑して喜ぶという習性を利用しています。

本日発売のコロコロコミック1月号は、記念すべき500号!!#コロコロ500号 の記念イベントとして『うんこちんちん総選挙』を開催します!

あなたはうんこ派?ちんちん派?

究極の2択に答えてくれ!!

詳細はこちら!https://t.co/8FjL5F0mXx— コロコロコミック【公式】 (@corocoro_tw) November 15, 2019

反面、

読者が成長していくにしたがい、うんこ・ちんちん では爆笑して喜ばなくなります。

これについては、編集部は「その時期になったら、コロコロコミックは卒業してもらってOK」とコメントを出しています。

ドンドン成長していき感性も変化していく子供に、読者であり続けてもらおうとすると、ターゲットの年齢層を広げなければなりません。

しかし、

ターゲットの年齢層を広げようとすると、児童向けマンガ・少年向けマンガ・青年向けマンガなどが混在してしまい、結果として誰にも響かないマンガ雑誌になってしまうでしょう。

なので、ターゲットを男子小学生に明確にしぼった結果、”読者は数年間で卒業する”という大前提が生まれるのです。

もちろん、ターゲットよりも下の年齢層の子供たちも成長します。

成長して卒業していく読者と入れ替わるように、下の年齢層の子供も成長して新しい読者になってくれるのです。

そんな風に、読者の入れ替わりを大前提としたうえで コロコロコミックの誌面は作られているのです。

近年は、上の年代層向けの派生誌も発行

2014年10月には、「コロコロアニキ」という、青年誌も発行されています。

小学生時代にコロコロコミックを愛読、卒業していった大人をターゲットにしています。

現在は、紙での出版はなく電子書籍のみでの発行となっています。

(この表紙じゃ、青年は店で買いづらいと思う。(´・ω・`)

デカい帯をつけて「大人専用!」と書けば、レジ会計もされやすいのでは?)

ちなみに、登録不要・無料で試し読みできる みたいです。

(買う場合は、月額不要の従量課金。)

余談ですが・・・。

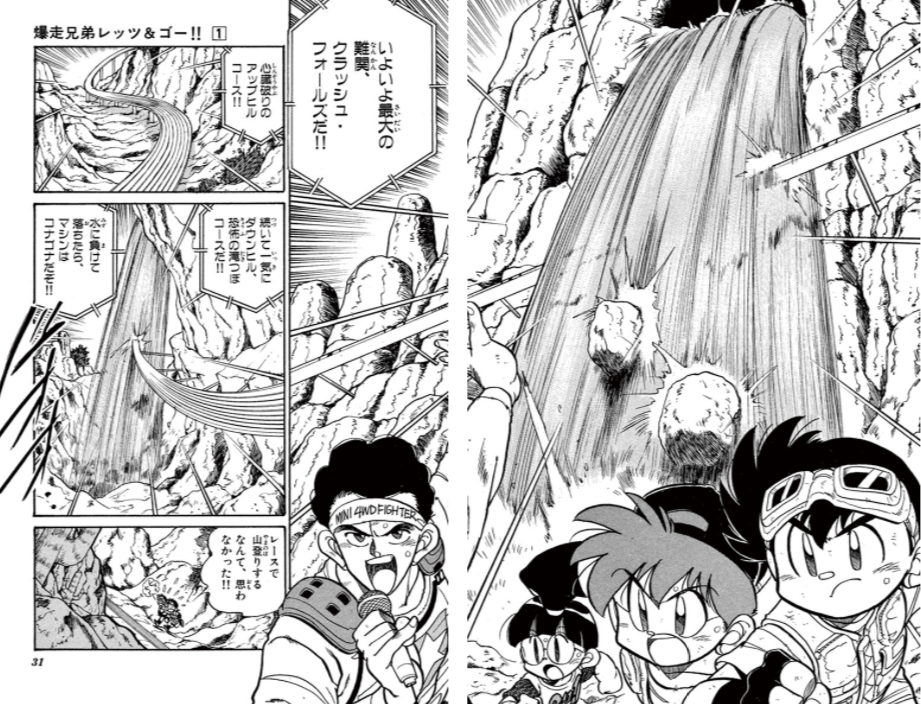

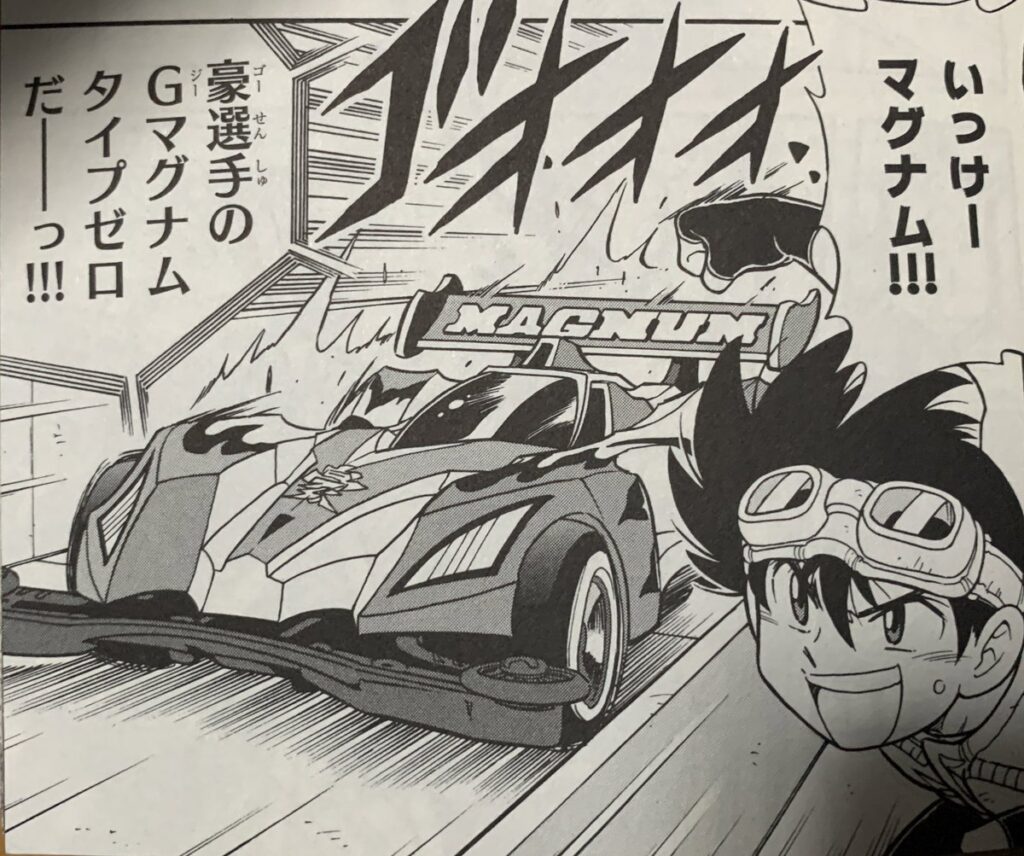

ミニ四駆マンガとして高い人気を博した「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」の続編では、プロレーサーになったゴーが描かれてます・・・が、

名前も思い出せない女との間に”できちゃった”初対面の息子

(たぶん。「一番似てるから」ゴーの息子である確率が高いらしい。)

…と共に、ミニ四駆への情熱を取り戻す・・・という、かなりツッコミどころが豊富な作品になっています。

⬇かつて愛読したマンガの続編を懐かしむも良し、作者の心理状態を考察するネタにするも良し。

代表作「レッツ&ゴー」「ドッジ弾平」とは、かなり違う作風ですね。

ここにきて新しい才能を開花させてしまう、こしたてつひろ先生には脱帽です。

怖いもの見たさで 無料試し読みするのも一興。

※また、余談ですが「シャーマンキング」の作者も、ミニ四駆マンガ作品を書いています。

興味があったら、電子書籍を試し読み

本題に戻ります。

コロコロアニキ以外にも、数多くの派生誌が存在します。

本家コロコロコミックのターゲット層をブラすことなく、他の年齢層にもアプローチする派生誌を増やすのは、有効な戦略ですね。

そのうち、”壮年向けコロコロコミック”などが創刊されて、時代劇などの劇画などが連載されたら面白いですねwww

「幼稚園➡壮年」まで、末永くコロコロコミックを愛読する生涯読者も出てくるかもしれません。

ブームを起こす戦略

メインターゲットは小学生

前述したように、ブームを起こすメインターゲットは小学生男子です。

コロコロコミックの読者層が小学生なので、小学生の興味を誘発できそうな おもちゃのブームを起こすのが合理的です。

ミニ四駆のように国内の既存のおもちゃを発展させてブームを起こすこともあれば、ハイパーヨーヨーのように海外文化のおもちゃ文化を輸入して、国内で流行らせる事例もあります。

これらは、アメリカなどの複数のヨーヨー製造企業の製品を、株式会社バンダイが「ハイパーヨーヨー」というブランドで輸入販売したものです。

海外では、グランドマスターと呼ばれる4人を頂点と位置づけて、ヨーヨー文化が定着しているようです。

⬇グランドマスター4人のプレイ動画

IYYF(国際ヨーヨー連盟)という組織が存在しており、30カ国以上という多くの国々の人が加盟しています。

また、

- アジア太平洋選手権大会

- ラスベガスオープン

- ラテンアメリカ大会

- ヨーロッパ大会

…など、海外では大会も継続的に行われています。

日本にも、一般社団法人ヨーヨー連盟が存在しており、ヨドバシカメラなどを含む複数の企業がスポンサーになっています。

珍しい例では、

「釣り」という大人向けであり、すでに継続的な市場が確立された趣味を、小学生男子に流行させようとした事例もあります。

マンガやアニメやゲーム化をしつつ、釣り用品店でルアーなども販売されました。

大人向けの趣味をコロコロコミックで流行させようとした、かなり珍しい事例です。

巻頭カラーの特集記事で興味を誘発

コロコロコミックの巻頭では、目立つカラー記事でトレンド情報を紹介しています。

そこで、ブームを起こしたいホビーの記事を載せて、興味を持ってもらいます。

最初は、

「ミニ四駆って凄え!かっこいい!」

みたいな興味付けから始まります。

そして、徐々に

「ミニ四駆があれば、君もこんなにかっこよくなれる!楽しめる!」

➡「こんな種類があるんだぜ!」

➡「来月発売!売りきれないように予約しとこう!」

みたいに、段階を踏んで記事を紹介していき、ターゲットの興味を強めていくのです。

ホビー・ゲームなどの漫画化

ブームを起こすホビーの記事を載せると同時に、マンガ化します。

これは、コロコロコミックの伝統芸と言っても良いでしょう。

ターゲット層と同じ年代の小学生男子が登場して、熱い強敵(とも)たちと戦い、仲間になっていくストーリーを描くのです。

そして、ストーリーの中で自然に 登場キャラクターたちが使うアイテムとして、商品を紹介することができます。

マンガの人気が出れば、必然的に商品の売上もあがります。

アニメ化すれば、さらに売上は上がるのです。

また、

紙面上で限定品の通販も行われるので、「興味はあるが、売ってる実店舗を調べて買いに行くのはメンドクサイ」という層の取りこぼしを防ぐ確率も上がります。

さらに、

付録としてステッカーが もらえることもあるので、「手に入れたら使ってみたい」心理が働き、購買行動につながる可能性も高まるのです。

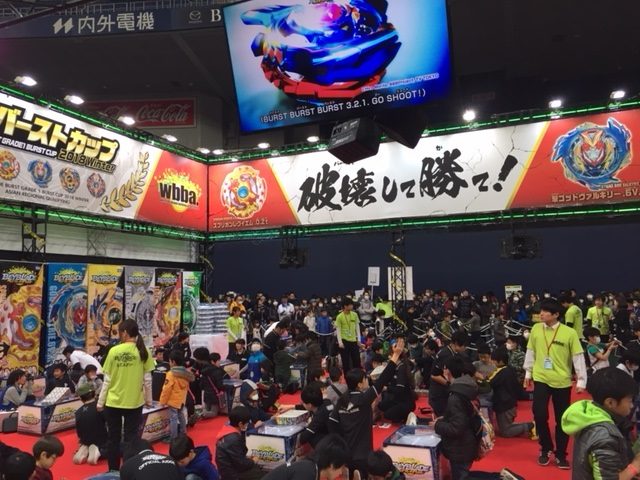

コロコロコミック主催のイベント

コロコロコミックは、毎年数回イベントを開催しています。

そこでは、ミニ四駆やベイブレードをはじめとする、ホビーの大会も開かれます。

また、大会出場者・観戦者以外も楽しめるように、ブースなども多数出店しており、様々なホビーに触れる体験を用意しています。

多くのホビーに興味を持ってもらえばもらうほど、それらの情報を発信しているコロコロコミックを更に読んでもらえるのです。

人気が出そうなら多角的にメディアミックス

マンガの人気が出たら、アニメ化やゲーム化など、メディアミックス展開を行います。

昔と違って現在は、You Tubeという動画プラットフォームの発展によるテレビ離れもありますが、アニメはYouTubeチャンネルでも発信されています。

スマホの普及に対応して、スマホゲーム化もされています。

進化していくデバイスやプラットフォームに対応しつつ、アニメ化やゲーム化という伝統的な戦略は使われつづけているのです。

とうぜん、人気が出なかった失敗も少なくないです。

たとえば、

ミニ四駆と同じ販売元のタミヤが販売した「ダンガンレーサー」は、コロコロコミックもブームを起こそうとしましたが、上手く行かず5年ほどで販売が中止されました。

ダンガンレーサーはミニ四駆のように走行させるという点は同じですが、同じコース上で走行させるため、マシン同士が激しく衝突してコースアウトさせるという「ファイティングレース」が大きな特徴でした。

やはり、どんなにマーケティング経験豊富なコロコロコミックでも、成功するか否かは実際にやってみなければわからないのです。

”周期的”にブームを起こす

コロコロコミックは、周期的にブームを起こすことがよくあります。

(周期的=間隔をおいて、同じことが繰り返される)

たとえば、ミニ四駆を例に挙げてみましょう。

ミニ四駆は、1968年に田宮模型が「クイックレーサー」という名称で発売していたオモチャを改良して、リバイバル発売されたものです。

これまでに、

- レーサーミニ四駆シリーズ発売(1986年)

- スーパーミニ四駆&フルカウルミニ四駆シリーズ発売(1993年)

- ミニ四駆PROシリーズ発売(2005年)

- 休止していた最大の大会「ジャパンカップ」復活(2012年)

- レーザーミニ四駆シリーズ発売(2021年)

…という、ブームを起こす戦略が 大きく分けて5回行われました。

(※また、上記 ミニ四駆シリーズから派生したシリーズを含めると、多数のシリーズが存在します。)

上記5つの各時期には、たたみかけるように複数のミニ四駆マンガが連載されました。

1986年・1993・2005年・2012年・2021年・・・と、ある程度の期間をおいてブームを起こそうとしているのがわかります。

さらに、他のホビーも周期的にブームを作り出しています。

・ハイパーヨーヨー

- 第1期ブーム(1997年)

- 第2期ブーム(2003年)

- 第3期ブーム(2010年)

・ベイブレード

- 第1期ブーム(2000年)

- 第2期ブーム(2006年)

- 第3期ブーム(2015年)

それぞれのブームは数年間 持続します。

その間に次々と新商品を発表して、大きな利益を生むのです。

そもそも、コロコロコミックのホビーに限らず、ファッションなど あらゆる流行は周期的に繰り返すものです。

昔に流行ったモノが再度 流行する理由は、

かつて流行を経験した人は年齢を重ねていきターゲット層から外れますが、流行を経験していない次世代が年齢を重ねて新たなターゲット層になるからです。

新たなターゲット層になった次世代の人間には、かつての流行は未知であり新鮮に感じるのです。

特に、コロコロコミックは小学生を対象にしているので、ターゲット層の入れ替わりが数年間と、非常に短くて速いです。

なので、

数年間という短いスパンで、周期的に同じホビーのブームを仕掛けることが可能・・・といえるでしょう。

コロコロコミックのメタバース運営・メリット

いつでも遊べるメタバース空間を創りつつ、定期的に大規模イベントを開催すると良いでしょう。

現実世界のイベントのように、メタバース上でカードゲーム大会などを開催したり、企業に出店枠を販売したりするのです。

(ミニ四駆やハイパーヨーヨーなど、メタバース上で競技をするのが難しい場合は、

大会出場者と、ごく一部の観客のみがリアルで集まり、その大会の映像をメタバース上で配信…ということも可能になるでしょう。)

⬆いずれは、メタバース空間に現実世界の映像を上手く融合できるようになるでしょう。

メタバースなら、現実世界のイベントのように長時間列に並ぶ必要もありませんし、大人数が密閉空間に集まるという状況も回避できます。

・・・トレンドに非常に敏感なコロコロコミックは、とうぜんメタバースにも注目しているでしょう。

実行するか しないかは別として、「メタバースでイベント開催」というアイデア自体は、すでに運営戦略の選択肢の中には入っていると思われます。

余談ですが、

ベイブレードは、ハリウッド映画化が決まっています。(マジかよ…。)

なので、

この話題性がある内にメタバースでもベイブレードを楽しめるようにすれば、コロコロコミックのメタバースに全世界の子供や大人を集客しやすいでしょう。

⬇ここから、コロコロコミックのメタバース運営のメリットを解説していきます。

自動翻訳で全世界中の小学生を集客できる

自動翻訳テクノロジーは、急速に進化しています。

メタバース事業に参入しているmeta社(旧:Facebook社)も、自動翻訳を開発しています。

meta社は、代表的なメタバース機器であるMeta Questも開発しています。

とうぜん、同社が今後発売するメタバース機器にも、いずれは翻訳機能が搭載されるでしょう。

そうすれば、メタバースにおいて言語の壁がなくなります。

コロコロコミックが日本語で行うイベントも、海外の小学生も楽しめるようになります。

ミニ四駆やベイブレードをはじめとして、海外展開しているホビーも多いので、海外からの集客は非常に有効と言えます。

巨大な経済効果を生むでしょう。

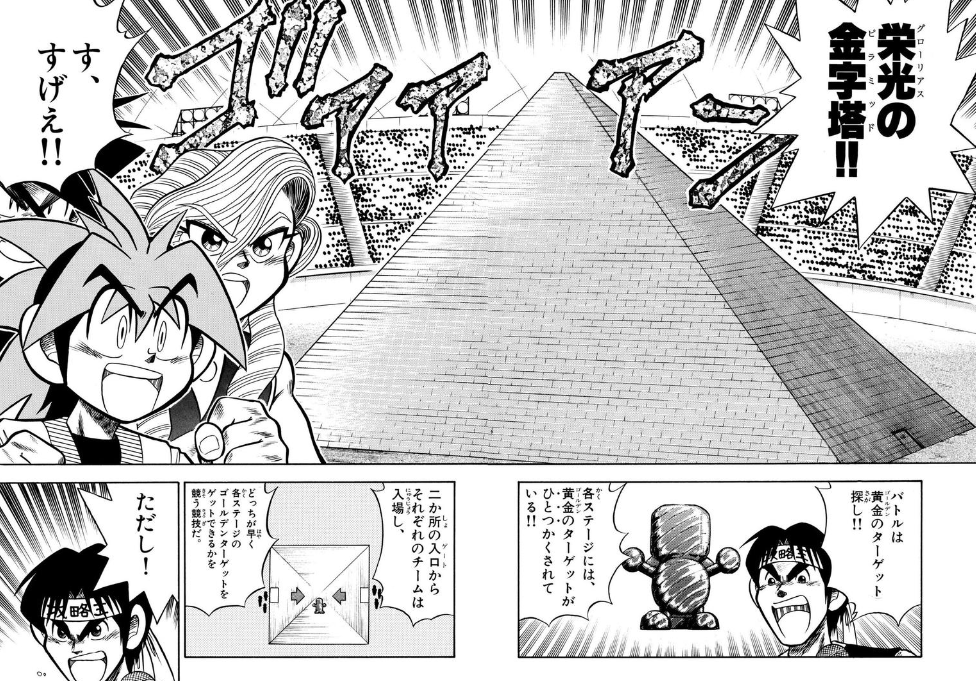

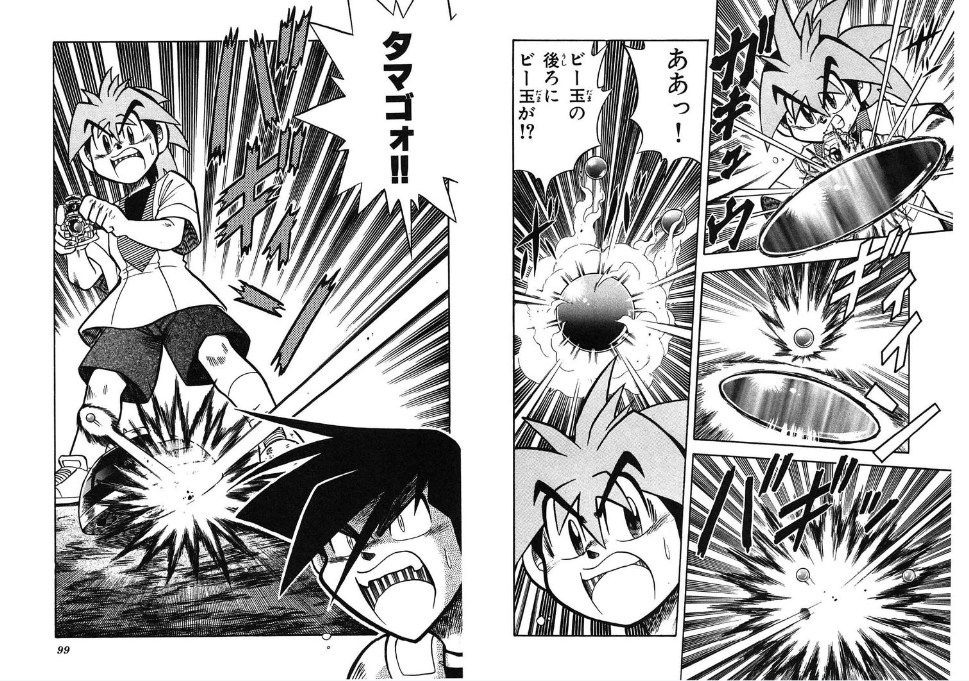

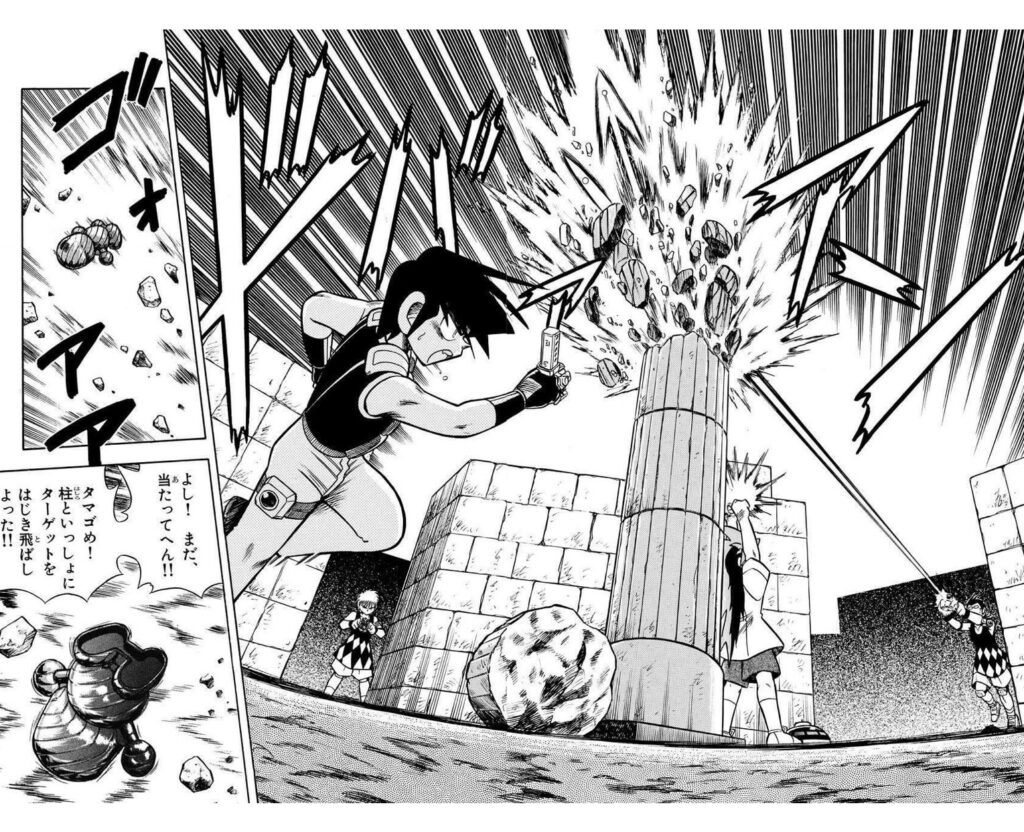

現実では不可能なマンガのようなバトルが可能

マンガではスケールが大きいド派手なバトルをしていても、実際やってみるとショボい印象を感じることもあるでしょう。

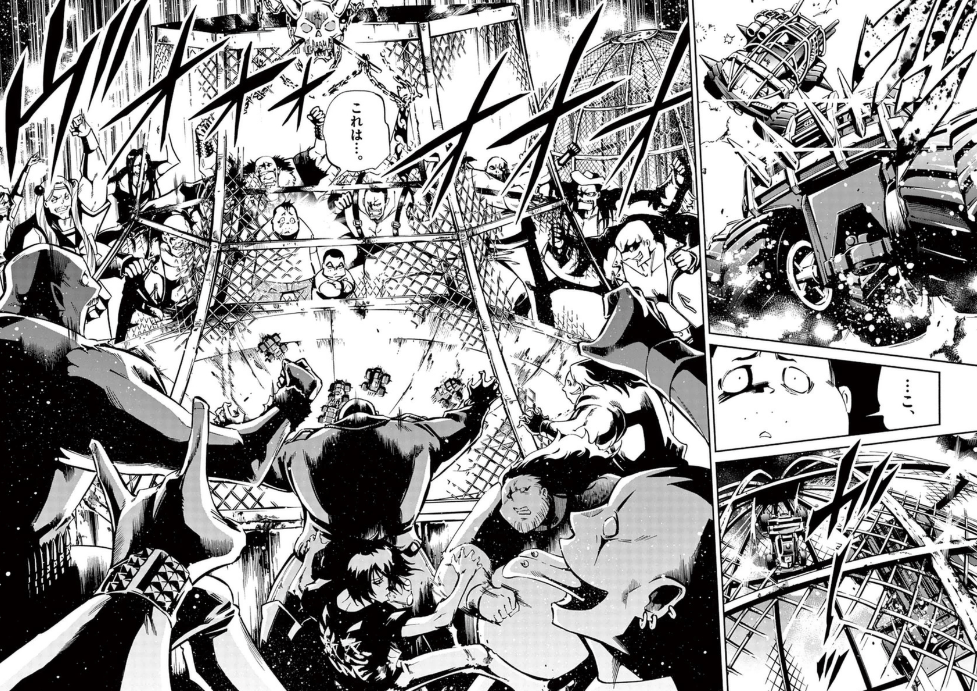

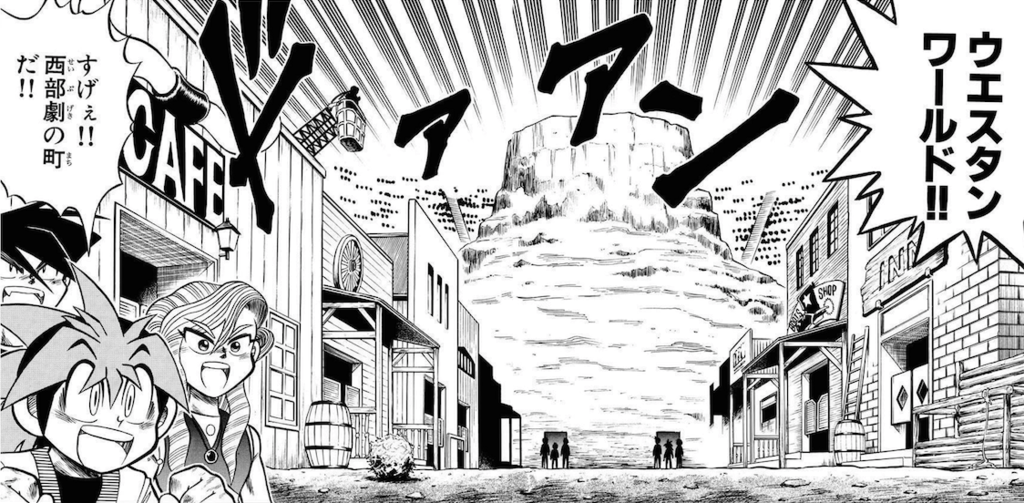

⬇理想

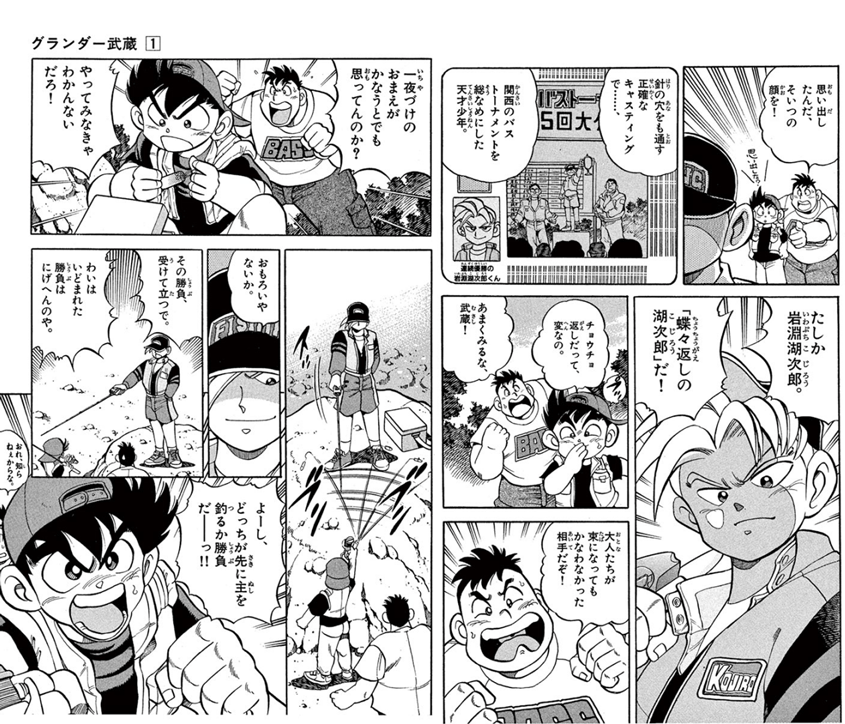

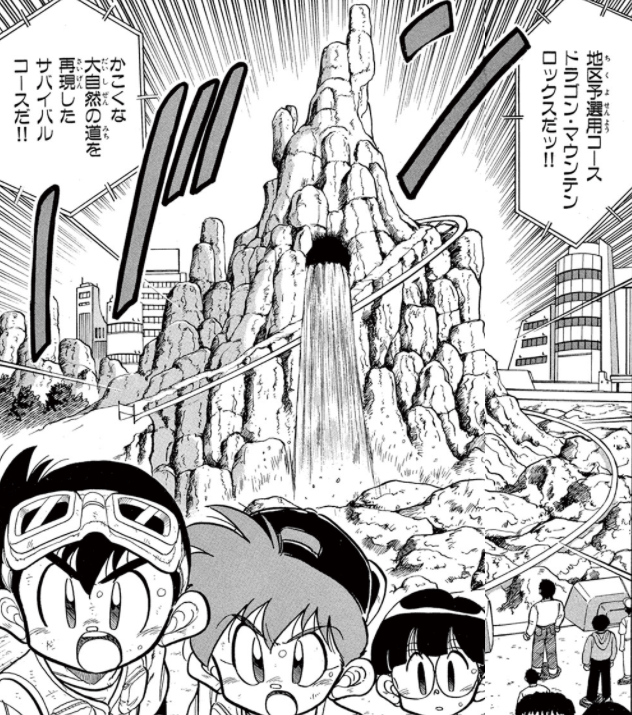

⬇現実

しかしメタバース上なら、いくらでも大規模にもド派手にも できます。

現実世界でやろうとしたら莫大な金がかかってしまい、明らかに採算に合わないようなフィールドも、メタバース上なら関係ありません。

また、ミニ四駆も現実世界のみならず、メタバース上で楽しむことも可能です。

とんでもなく広大なミニ四駆のコースも、メタバース上に再現することもできます。

すでに、ネット上でミニ四駆を楽しめるゲームは開発されていますので、それをメタバースに対応できるよう改良すればよいのです。

ホビーを楽しんだ高揚感の中、ウザくない程度に 関連商品のセールスを仕掛けるのも有効です。

(メタバース上に設置したディスプレイでCMを流す、など)

全員が大会に出場できる

大会も、基本的に抽選で出場者が決まります。

しかし、メタバース上ならあらゆる制限がなくなります。

ミニ四駆のコースも同じモノを100個くらいコピーして用意すれば、出場者全員が同時に参加して競い合うことも用意です。

また、

あまりに出場者が多くてスタッフの個別対応の手が回らない場合は、「予選」で ふるいにかけることもできます。

直接対戦型でない形式なら、時間が空いたときに挑んで その成績を記録、上位者が予選通過・・・という形式で可能です。

ミニ四駆も、予選コースのタイム上位者が予選通過という形式にすれば良いでしょう。

「出場したいのに、抽選に外れて出場できない」というのは、本気度が高いほど不満が大きいものです。

抽選に外れるのが連続してしまうと、嫌気がさして辞める・・・という人もいるでしょう。

しかし全員が参加できるなら、その不満も解消されます。

実力を試すステージを平等に提供することで、よりホビーに夢中になってくれる・・・という状況を生み出せるのです。

大人でも人目を気にせず楽しめる

コロコロコミックがブームを起こすホビーは、とうぜん子供向けのものとして認識されます。

いいオッサンがミニ四駆・ヨーヨー・ビーダマンをしていたら、少なくとも日本では変態扱いされやすいです。

しかし、大人でも子供向けとされるホビーを楽しむ権利はあります。

大人の愛好家たちが集まるイベントもありますし、YouTube上でも多くの動画が上がっています。

「人目が気にならないなら、やってみたい」と本心では思っている大人も多いはずです。

メタバース空間なら、それが可能になります。

オッサンも小学生も見分けがつきませんので、同じ土俵で平等に楽しむことができます。

オッサンが「いっけー、マグナム!」といってアツくなっても、許されるのです。

小学生よりもオッサンのほうが金を持ってるので、可能なら積極的にターゲットにすべきです。

限定プレゼント(ポケモンなど)をNFT化してニセモノ防止

読者への限定プレゼント企画は、コロコロコミックの定番戦略です。

しかし、

ポケモンは、バグでの増殖技は必ずといっていいほど発見されてしまいます。

結果として、本物とニセモノの区別がつかなくなってしまい、価値が下がりやすいのが難点なのです。

ですが、いずれはポケモンもNFT化されていき、本物の証明もされていくでしょう。

将来的には、

幻のポケモン(NFTで本物と証明される)を引き連れてメタバース内を歩けるようになれば、所有者は優越感が満たされるとともに、ゲーム自体の大きな宣伝効果となるでしょう。

コロコロコミックのメタバース運営・デメリット

メインターゲットの小学生は、メタバース機器を買いにくい

小学生の財力では、メタバース機器は とても高額です。

また、仮に誕生日やクリスマスのプレゼントで手に入れても、現実世界のイベントのように”親を連れてくる”ということが不要になってしまいます。

つまり、子供が親に おねだりして商品を買ってもらう・・・という購買プロセスが起きません。

子供がメタバース空間で非日常なイベントを楽しんでいても、親はいつも通り自宅で日常的な時間を過ごしていますので、親のサイフのヒモは緩みにくいです。

つまり、商品購入まで到達しにくいのです。

開発コストが高い

現時点では、メタバースの開発には高いコストがかかります。

しかし、これはメタバース開発のスキルを持った人が多くなれば、開発コストは下がっていくでしょう。

また、プログラム素人でも自由自在にメタバース空間を構築できるアプリなども、開発されていけば、さらにコストは下がります。

また、一旦メタバースを作って運用すれば、運営ノウハウも貯まっていきます。

リアルのイベントを開催する会場費や人件費と比較すると、圧倒的にコスパが良いでしょう。

直接対戦型ホビーゲームは、APEX系ゲームのパクリっぽくなりやすい

プレイヤー同士の直接対戦型のホビーは、大規模になってくると「バトロワ系ゲーム」と似てしまいやすいです。

- PUBG

- フォートナイト

- Apex Legends

- 荒野行動

…など、1人での参加でも チーム戦でも、結局パクリっぽくなるのは避けられません。

ただ、パクリの前例がたくさんあるので、今さら非難の的にはされにくいとは思いますが、やはり なんらかの差別化要素は欲しいですね。

ただし、メリットもあります。

メインターゲットが小学生であることを考えると、「対戦相手を直接 銃で撃つ」より「対戦相手を追尾する標的を、ビー玉で撃つ」の方が、教育上よろしいです。

小学生がBB弾で人を撃つ・・・などの事件に つながる確率も激減するでしょう。

親の立場になって考えると、

小学生の息子がバトロワ系ゲームにハマって”擬似的な人間への銃撃”を楽しむ前に、子供向け玩具を題材にした同じようなシステムのゲームに誘導しておいた方が安心できるハズです。

また、人間同士で銃撃しあう世界観ではないので、勝利条件を「生存」だけでなく、「ターゲットをゲットする」などに設定することもできます。

つまり、ゲームシステムの幅も広がるのです。

もしかしたら これらのアイデアは、ものすごく大きなビジネスチャンスかもしれません。

あらゆるイベントがメタバースへ移行する可能性

今後は、リアルで行われている あらゆるイベントがメタバースへ移行する流れが起こるでしょう。

【運営側のメリット】

- 世界中から集客できる

- 多人数が一箇所に集まれる

- 会場代・設備代がかからない

- 対応スタッフもある程度、AI化できる

特に、会場代がかからない、人件費が大幅削減できるのは、とても大きなメリットです。

リアルの会場代や電気代などと比較するなら、圧倒的に安くすむでしょう。

つまり、メタバースでのイベント開催にあたって先行投資額が必要になりますが、今後のメタバース普及を見越して考えてみると、圧倒的に効率の良い先行投資になるのです。

【客のメリット】

- 会場までの移動時間・交通費がいらない

- 待ち時間がなくなる

- 子供でも、親の同伴なく参加できる

- 迷子防止機能も、なんらかのカタチでかならず実装される

- 年齢や性別に関係なく、好きなモノを人目を気にせず楽しめる

…というメリットがあります。

僕も、コロコロコミックのイベントに行ったことが3回ほどありますが、

- 親の承諾を得る

- 休日の早朝に起床。他のメンバーと待ち合わせ

- 寒空の下、駅まで歩く

- 長時間、満員の電車に揺られる

- 乗り換え×3〜4回(乗り換えをミスったら、悲惨。)

- 会場に並ぶ数万人の行列に、数時間 並ぶ。

…というプロセスを踏んで、やっとイベントに参加できるのです。

イベント自体が楽しくても、これだけの手間がかかるなら、継続的なリピーターも生まれにくいでしょう。

しかし、メタバースなら これらのプロセスを省けます。

イベント開催の度に、リピートしてくれる人も増えます。

「金はあるけど、まとまった時間が無い」という人でも、数時間あれば イベントに参加できます。

ここぞとばかりに、多額のお金を落としてくれるでしょう。

とうぜん、個人でも大規模やメタバースでのイベントも開けるようになります。

いままでは莫大な資金力がある大企業しか開催できなかったイベントも、独創的なアイデアとそれなりの資金があれば、零細企業や個人でも いろんなイベントを開けるようになるのです。

・・・いつの日か、

懐かしのコロコロコミックのメタバースイベントで、かつて一緒にリアルイベントに行ったクラスメイトと再会できるかもしれませんね。

コメント