NF亭ショウタです。

「NFTとブロックチェーンの違いは?」

「具体的にどんな仕組み?」

と聞かれて、答えられる人は まだまだ少ないです。

NFTとブロックチェーンが関係あることは、”なんとなく知っている”くらいの人が大半でしょう。

しかし、この土台となる知識を明確に知るのと知らないとでは、今後の情報収集においての理解度が天と地ほど開きます。

しかし、ネットで長時間 検索しまくっても、小難しく書かれた断片的な情報しか存在しませんでした。

しかし、この1記事を読めばブロックチェーンとNFTの関係を理解できます。

情報量が多いので、1回の流し読みで終わりではなく、ブックマークして何回も熟読してほしい記事です。

この記事をブックマークして何回も熟読すれば、結果的に最短でブロックチェーンとNFTの関係を理解でき、あなたの今後の「情報収集の精度&理解度」が爆発的に上がるでしょう。

NFTはブロックチェーンで成立

NFTの=ノン・ファンジブル ・トークン(非代替性トークン)とは?

まずは、「NFTの定義」から解説します。

NFT=ノン(非)・ファンジブル(代替性) ・トークン(トークン=デジタル台帳上のデータ) です。

・・・これだけだと説明が不十分なので、具体例をあげます。

引用:DMMBitcoin

例えば、「あなたが所有する、1ビットコイン」は、「他者が所有する、1ビットコイン」と交換可能なファンジブル・トークン(代替性トークン)です。

誰が所有していようと、1ビットコイン同士の価値は同じなので、いくらでも代わりが効くのです。

しかし、「あなたが所有する、世界に1つだけの絵」と「他者が所有する、世界に1つだけの絵」は交換できないノン・ファンジブル・トークン(非代替性トークン)です。

世界に1つしか存在しないNFTは それぞれの価値が違うので、代わりが効かないのです。

ブロックチェーンが発明される前は、電子データは無限にコピーされてしまうため、(「不正コピーを法律で罰せられるリスク」を回避する目的以外に)購入する価値がなかったのです。

しかし、ブロックチェーン発明後は「電子データの所有権」が証明されるようになったため、NFT=ノン・ファンジブル ・トークンとして価値が認められるようになったのです。

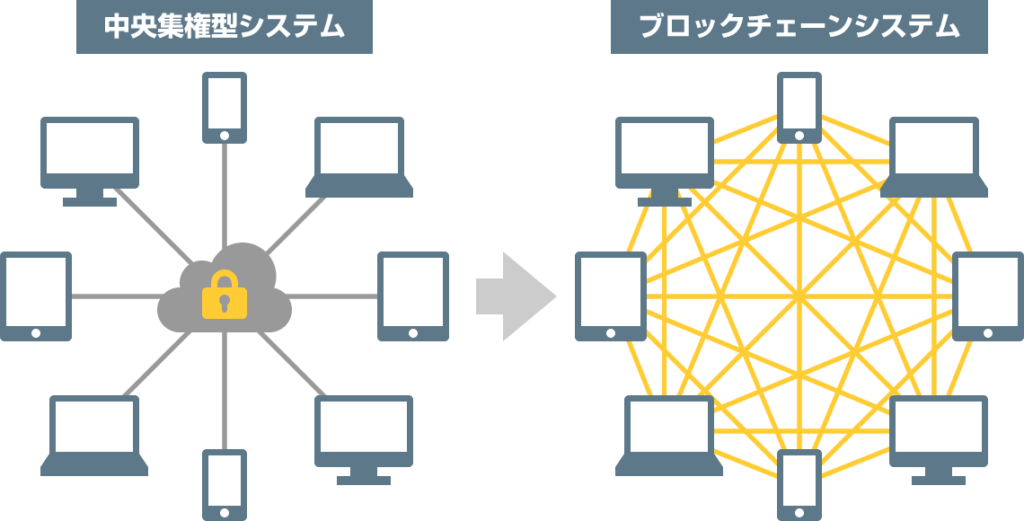

ブロックチェーン=「非中央集権型」認証システム

ブロックチェーンは、世界中の人々が取引履歴を記録することにより、不正なデータ改ざんを防止する「非中央集権型」の認証システム(⬇右の画像)です。

従来の「中央集権型」の認証システム(⬆左の画像)では、中央の管理システムに

・不具合が発生

・ハッキングされる

・管理者が不正をする

などが起こると、システムが管理している情報そのものの信用性がゼロになってしまう問題点がありました。

なので、電子データに所有権を認めることが不可能だったのです。

しかし、ブロックチェーン発明により電子データに所有権を認めるNFTが成立したのです。

・・・それでは、NFTとブロックチェーンの関係性について、もっと深く解説していきます。

NFTの仕組み

NFTの具体的な仕組みについて解説します。

ブロックチェーンで「スマートコントラクト」を実現

スマートコントラクトとは、

「条件が満たされた時、処理が自動実行される」

というプログラムです。

(「スマート=ITで高機能化」「コントラクト=契約」)

ブロックチェーンのシステムを”基盤”とした上に、スマートコントラクトが成立しています。

ブロックチェーンの発明により、複雑な契約でも自動で行われるスマートコントラクトが可能になったのです。

しかし、スマートコントラクト以前にも、ネット上で自動的に契約されるプログラムは存在していました。

「従来の自動決済と何が違うの?」

・・・と疑問が浮かびます。

従来型の自動決済との明確な違いは、

・より自由な契約も自動化(第三者の仲介が不要)

というポイントです。

従来の自動決済プログラムは、中央集権型システムで管理されていました。

なので、あらかじめ中央集権型システムの管理者が設定した選択肢の中でしか契約できなかったのです。

しかし、スマートコントラクトにより、もっと自由で もっと複雑な契約内容も自由に設定できるようになったのです。

従来型の自動決済に比べ、スマートコントラクトが持つメリットは、大別すると

・透明性

・時間的コストと金銭的コストを削減

の2つです。

一つずつ解説していきます。

透明性

従来の契約では、中央集権型システムでデータを管理していました。

とうぜん、中央集権型システムを管理している一人の人間が不正をしようと思えば、いつ契約データを改ざんされるかわからないリスクが存在していました。

しかし、非中央集権型システムでは、世界中の人々と契約データを共有しているのでデータを改ざんされるリスクが実質ゼロになります。

契約データは改ざん不可能な状態で世界中で公開されているので、不正をしようとしたら確実にバレてしまうのです。

この透明性が、スマートコントラクトの信用性につながっているのです。

時間的コストと金銭的コストを削減

中央集権型システムでは、「選択肢の中から選ぶ」のではなく「自由に契約内容を設定」する場合は、第三者の立会が個別に必要でした。

とうぜん、第三者に契約に立ち会ってもらうには「時間的コスト(契約内容の意思疎通の確認)」と「金銭的コスト(第三者への報酬)」が発生します。

しかし、非中央集権型システムであるスマートコントラクトは第三者の立会が不要なので、時間的コストも金銭的コストも発生しません。

また、設定しておいた条件が満たされた時、それにともなう処理も自動で実行されるのです。

このように、スマートコントラクトは時間的コストと金銭的コストが基本的に発生しないため、様々な業界での契約の際に用いられることになるでしょう。

※イーサリアムなどの一部の仮想通貨での取引は、「ガス代」と呼ばれる手数料が発生します。

⬇ガス代について、くわしく知りたい場合はコチラ。

Twitterなど、SNSでもNFT認証機能が搭載される

米Twitter社は2021年9月、SNSのTwitter上でNFTの認証機能のテスト動画を公開しました。

Twitterとイーサリアム対応ウォレットを連携して、所有するNFTをプロフィール画像に設定すると認証マークが付加されます。

As promised, here is the first experiment. Feedbacks and ideas are welcome 🙂 https://t.co/TDyhibCXfG pic.twitter.com/2ifru9T2Pa

— Mada Aflak (@af_mada) September 29, 2021

現状は、NFT所有者でなくてもプロフィール画像に設定している人が多く、所有者か否かが判断しづらい状況です。

しかし、本格導入されればNFTの所有者であることが一目でわかるようになります。

このようなNFT認証機能は、NFT市場が拡大するに従って他のSNSにも普及するでしょう。

NFTに使われるブロックチェーンの種類と比較

NFTでは、複数の種類のブロックチェーン(仮想通貨)が使われています。

Ethereum(イーサリアム)

イーサリアムは、ビットコインに次いで時価総額2位の仮想通貨です。

とても有名な仮想通貨であり、利用者もとても多いです。

ビットコインは「決済システム」として普及しています。

しかし、イーサリアムは決済システムに加えて「設定しておいた条件を満たすと、処理が自動で行われる」という特性も持っているのです。

そのため、ビットコインよりも応用性が高く、NFTの取引で最も多く使われています。

しかし現状、ガス代(取引手数料)が高騰しており、一回の取引で数千円以上かかってしまうケースがとても多いのが難点です。

Polygon(ポリゴン)

ポリゴンは、すでに解説したイーサリアムの問題点である、

・手数料の高騰

・処理スピードの遅さ

を改善することをコンセプトに、発案された仮想通貨です。

そのため、イーサリアムより初心者でも扱いやすい仮想通貨と言えるでしょう。

Polygonは、世界最大NFTプラットフォームOpenSeaでも利用可能です。

イーサリアムに比べ、圧倒的に安いガス代でOpenSeaで取引できるのです。

しかし、イーサリアムよりも取引量が圧倒的に少ないのが現状です。

そのため、

・取引の手順を覚える入門用

・気軽なバイト感覚

としてOpenSeaで取引をする人には、適しています。

しかし、本気でビジネスとしてNFT取引をする人は、イーサリアムを使う人が ほとんどです。

Polkadot(ポルカドット)

イーサリアムの共同創始者であるギャビン・ウッド氏が2016年に創始した仮想通貨です。

「異なる仮想通貨を繋げて、分散型インターネットweb3.0を実現する」

というコンセプトのもと、開発されました。

すでにNFTは、ブロックチェーンにより取引履歴を非中央集権的に記録されています。

しかし、ポルカドットはインターネットそのものを非中央集権システムにしようとしているのです。

Googleのような中央集権型のインターネットでは、Googleのサーバーがダウンしてしまった場合、それに連動するあらゆるデータベースやサービスが使えなくなります。

中央集権型システムであるGoogleアシスタントなどでタイマー設定をしていたら、サーバーダウンやバグで正しく実行されずにとんでないことになる・・・

なんて事態も起こりうるでしょう。

でも、インターネット自体を非中央集権型システムにしてしまえば、そのような事態は起こらず安心感が増すでしょう。

Flow(フロウ)

世界初のブロックチェーンゲーム「CryptoKitties」で有名なDapper labs社が開発した仮想通貨です。

Flowは、代表的な2つの特徴があります。

・取引の高速化

取引の処理を4分割して、分割されたそれぞれに対して承認を行います。

それにより、従来の数百倍といわれる程のスピードで取引が可能になりました。

・開発しやすいプログラミング言語を採用

Flowでは、ケイデンスという習得が比較的カンタンなプログラミング言語を採用しています。

加えて、ブロックチェーンや仮想通貨の専門知識を持たない人でも、扱いやすいソフトウェアを開発しています。

そのため、かなり発展性が高いと言われています。

NEAR Protocol(NEAR)

イーサリアムと高い互換性がある仮想通貨です。

「Rainbow」といわれる規格で、イーサリアムとNEAR間でのトークン転送が可能になりました。

機能としてはイーサリアムと似ています。

加えて、イーサリアムと比較して

・取引の遅延

・ガス代(手数料)の高騰が発生しにくい

というメリットがあります。

また、環境にも配慮しており、2021年4月には国際的な環境団体から受賞されています。

環境への負荷が少ない仮想通貨としても知名度を上げているのです。

NFT技術の将来性と歴史

NFTはアート以外にも応用性が高い

ブロックチェーンにより、「契約内容を自動実行」するスマートコントラクトが可能になりました。

そして、NFTという非代替性トークンが誕生したのです。

NFTは取引履歴の改ざんが不可能です。

なので、NFTアート市場だけでなく、今後は 幅広い業界で「契約」を証明する手段としてNFTが使われるでしょう。

・ゲーム業界

数量限定のアイテムの希少性が証明されて、売買取引が成立します。

すでに、ブロックチェーンゲームは多数リリースされています。

フィリピンなどの賃金が安い国では、ブロックチェーンでゲットしたアイテムを売って生活している人も多数いるのです。

⬇ブロックチェーンゲームについては、この記事で解説します。

・会員権

オンラインサロンの会員権、オンラインコンテンツ視聴権などもNFT化できます。

NFTを所有している人のみがアクセスできるようなシステムが構築されれば、不正アクセスを排除できます。

また、著作権者が会員権を販売した後も NFT市場でその会員権の譲渡は行われるため、著作権者にロイヤリティが入りつづけるメリットもあります。

・現実世界の不動産

すでに、VR空間上の土地はNFT化して取引されています。

同じく、現実の不動産でも「契約書作成&契約内容の自動実行」が可能になります。

大変メンドクサイ手続きが必要だった不動産取引も、契約内容をNFT化すれば極めてスムーズに完了できるのです。

NFT技術は社会の合理化に不可欠

日本を見ているとわかりますが、役所などでは煩雑な手続きがあまりに多すぎます。

それは、本人確認や内容の確認といった、「情報が本物であるかを確認」する作業に煩雑な手続きがされていて、時間と労力が奪われているのです。

しかし、色々な情報の証明書をNFT化すれば、確認作業が超効率化されて極めてスムーズな手続きが可能になるのです。

もちろん、ムダな役職を増やしたがる日本の役所がNFTを取り入れるのは、かなり遅くなるかも知れません。

ですが、役所以外の様々な場面でNFTでの本人確認ができるようになれば、待ち時間や手間も削減されます。

「免許証」「住民票」などといった公的文書でも、偽造防止にも役立ちます。

NFTは、アート市場のみならず世界になくてはならないテクノロジーとして急速に普及していくでしょう。

コメント